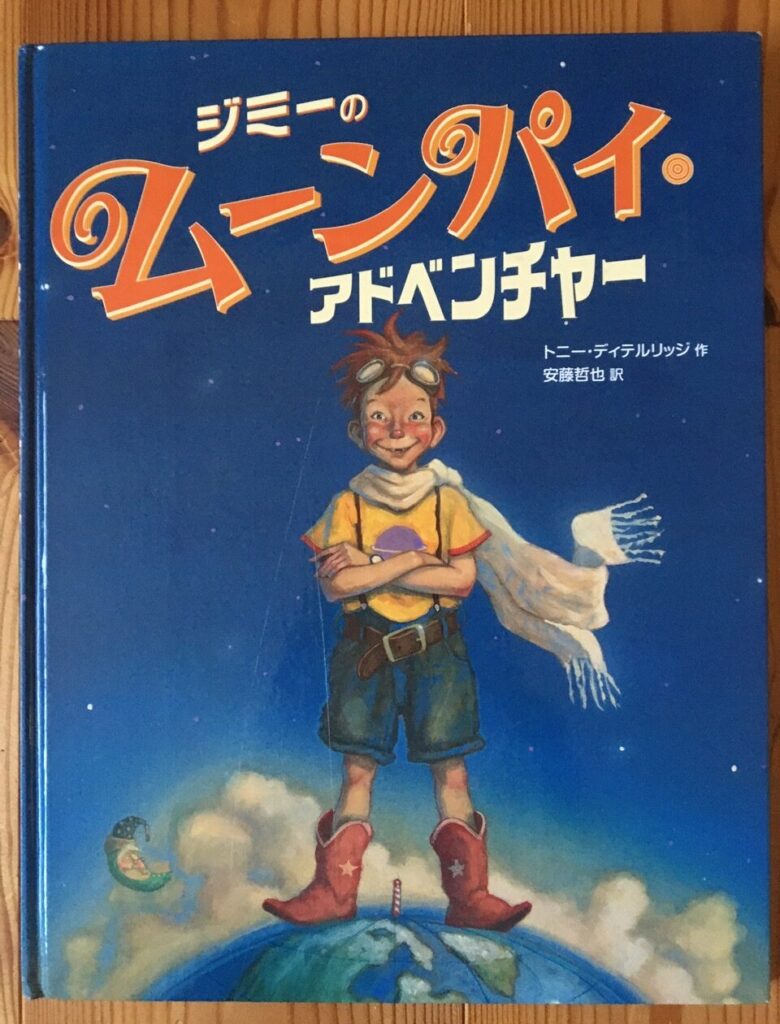

家に欲しい絵本⑩ ~ジミーのムーンパイ・アドベンチャー~

kurumaがお届けします「家に欲しい絵本」企画の第10回目は

「ジミーのムーンパイ・アドベンチャー」

をご紹介させて頂きます。

作者は「トニー・ディテルリッジ」さん。

アメリカの絵本の翻訳版になります。

訳者は「安藤 哲也」さん。

作画協力者は「小宮 奈生」さん。

発行所は「文渓堂」です。

ストーリー

ある火曜日の午後、

ジミーはママにきいた。

「ミルクとムーンパイ、たべてもいい?」

「だめよ!」

ママはこたえた。

「ばんごはんが、たべられなくなるでしょ!

さあ、外であそんでいらっしゃい」

「ちえっ、つまんないの!」

ジミーは、ぶつぶつともんくをいいながら、

外へでた。

そして・・・

ポンコツ・ガラクタ・オンボロの ❝ ひみつののりもの ❞ に乗り込んだジミー

「月へいって、ぼくだけのムーンパイをとってこられたら・・・」

なんてボヤいていると、信じられないような冒険が、アッという間に始まります。

ジミーとムーンパイそしてミルクをめぐる大冒険!

はたして、ジミーはムーンパイを手に入れることができるのでしょうか?冒険にはどんな出会いが??のりものは大丈夫なのか???そして、晩ご飯までに帰って来られる!?

見どころ・読みどころ

「献辞」という言葉をご存じでしょうか?

恥ずかしながら、私はその存在は知っていましたが、その呼び名が献辞ということも、そもそも呼び名があることも知りませんでした。

ちなみに献辞を広辞苑の第六版(古くてスミマセン)で調べてみると、

献詞に同じ。

とあり、献詞を調べてみますと、

著作物を献呈するために記したことば。献辞。

とあります。ちょっと「?」ですよね(笑)。

さて、おそらく多くの日本人にとってあまりなじみのない「献辞」という言葉ですが、献辞自体はお好きなかたが多いのではないでしょうか?海外の絵本や小説などを開くと、最初の方にまず書いてある「この本を◯◯◯に捧ぐ」的なことばです。

「はらぺこあおむし」であれば、

この えほんを

いもうとの クリスタに

と書かれておりますし、有名なところでは、「星の王子さま」の献辞にもファンが多いと思います。

ちょっと前振りが長くなりましたが、「ジミーのムーンパイ・アドベンチャー」にもやはり献辞が書かれており、結びの言葉は

「そうぞうりょくを、

なくしてはいけない」

であります。

いかがでしょうか?子供たちに向けて、また子供を持つ親に向けて、絵本の最初の言葉として、かなりささる言葉であり、この絵本で始まるファンタジーを予感させてくれます。

そう、この絵本は作者であるトニー・ディテルリッジさんの、凄まじいまでの想像力によって描かれた、ファンタジーと言ってよい内容が、一番の見どころ・読みどころです。なかなか日本人の発想では、この絵本の様なお話しは出てこないのではないかと思います。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

しかも絵も魅力的です。やはり絵も日本人の感覚とは違いを感じられ、表紙の絵を見て頂いただけでも、魅力と違いは伝わると思います。

私の中で「アメリカらしい絵」というキーワードで浮かんでくる画家は、ノーマン・ロックウェルです。そして今では、トニー・ディテルリッジさんの描いた「ジミー」が、アメリカらしい絵本の主人公である男の子の代表格となりました。この二人の素晴らしい絵には、共通点があるように思えるのですが、いかがでしょうか?

また、アメリカの作品である魅力として、当然ながら出てくる小物・グッズが、アメリカのものと思われます。中でも、牛乳ビンと木製の箱は、とても良い雰囲気。(うちの末っ子は、ビンの形状が四角いタイプであることに、ずいぶんと反応しておりました。)

古き良きアメリカを感じられる、絵にも注目です。

ムーンパイについて

この絵本のキーワード「ムーンパイ」について…の前に、いきなりですが、質問とクイズを。

◆質問

ロッテの「チョコパイ」と、森永の「エンゼルパイ」、どちらがお好きですか?

◆クイズ1

「チョコパイ」と「エンゼルパイ」は、どちらが先に発売されたでしょうか?

さて、皆さんのお答えはどうでしょう?

まず、「質問」の答えについて。もちろん、それぞれのお好みですが、売り上げで比べると「チョコパイ」の方が売れていますので、チョコパイ派が多いと予想致します。ちなみに私は(も?)チョコパイ派。

そして、「クイズ1」の答えは「エンゼルパイ」の方が先に発売です。

森永のエンゼルパイ・・・1961年全国発売(森永HPより)

ロッテのチョコパイ・・・1983年9月発売(ロッテHPより)

私はてっきりチョコパイが先だと思っていました。そして意外と発売年に差があり、おどろきです。そしてどちらも長ロングセラーと言えますね。

それではクイズをあと、2問。

◆クイズ2

「エンゼルパイ」と「チョコパイ」の元祖といえる「パイ」といえば何?

◆クイズ3

その「パイ」が発売されたのはいつ?

さあ、かなりの難問です。が、お気付きのかたもいらっしゃることでしょう。

そう「クイズ2」の答えが

「ムーンパイ」なのです!

そして「クイズ3」の答えは何と

「1917年」。実に100年以上の歴史があります。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

「ムーンパイ」はアメリカのテネシー州にある「チャタヌーガ・ベイカリー」で、今も製造されているそうです。

ではどんな「パイ」なのか?

以下の説明は、チャタヌーガ・ベイカリーのHPから引用させて頂いた説明です。

(翻訳はグーグル先生です。)

MoonPiesはおいしいです。

マシュマロ、グラハム、チョコレートの完璧な組み合わせです。しかし、彼らがどのようになってきたのか知っていますか?これは世界とは別の話なので、MoonPieを手に取り、そこに座って物語を紡いでください。

私たちはあなたに月を与えます。それはすべて、1917年にKY炭鉱夫が巡回セールスマンに「月と同じ大きさ」の軽食を要求したときに始まりました。Earl Mitchellが報告し、ベーカリーはMoonPieという名のおいしいおやつを義務付けられました。それは満ちていて、お弁当桶に収まり、炭鉱夫はそれを愛していました。彼らが言うように、残りは歴史です。

なかなか興味深い説明ですが、ちょっとイメージするのがむずかしいですよね(汗)。

ちなみに日本で購入しようとすると、こちらからでしょうか?楽天で見つけました。確かにエンゼルパイやチョコパイに似ていますね。

|

Moon Pie Double Decker Moon Pie, Chocolate Flavor, 12 Ct 価格:4,214円 |

|

ムーンパイダブルデッカーチョコレート Moon Pie Double Decker 価格:2,019円 |

そして、どうやら大きさや味に種類がありそうです。ちなみに「月と同じ大きさ」とは、炭鉱夫さんが夜空を見上げて満月を手で囲って大きさを表現した模様。。。

大分イメージがつかめてきましたが、もっと分かりやすく見たい、と思い、探したところ、良い「動画」を見つけてしまいました。おそらく、アメリカの食レポです。そして、私はほとんど英語が分からないので、動画内容の詳細は不明です。スミマセン。ですが、大きさ含めて分かりやすいと思います。

おそらく一番大きい「ダブル・デッカー」というタイプで、絵本に出てくるムーンパイも同じ位の大きさではないかと推測しております。

ムーンパイのユーチューブ動画がこちら

Double Decker Moon Pie® Review! 🌙😍 | Dollar General Haul

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

チョコレートでコーティングされた「パイの元祖」がアメリカ南部産まれの「ムーンパイ」と言えそうですよね。そして、それが日本で大人気のお菓子とつながっているということに、歴史とロマンを感じます。

ぜひ一度、ムーンパイを食べてみたいですね!ジミーを見習って、取りに行くべき!?

でも、その前にチョコパイとエンゼルパイを、食べ比べしてみたくなりました(笑)。明日、買いに行こうかな。。。それとも、ポチっ!?

作者と翻訳者そして作画協力者

作者の「トニー・ディテルリッジ」さんは、アメリカはカリフォルニア州ロサンゼルスのご出身。

絵本作家として「ぼくとおとうさんのテッド」(ジーナ・サザーランド賞受賞)「ケニー&ドラゴン ~伝説の竜退治~」などなど、出版されております。

そして実は、最初にトニー・ディテルリッジさんが世界的に注目されたのは、RPG(ロールプレイングゲーム)カード「Dungeon & Dragons」のキャラクターを描いたときです。

そしてホーリー・ブラックさん(作)、トニー・ディテルリッジさん(絵)の「スパイダーウイック家の謎」シリーズは2004年、ニューヨークタイムズのベストセラーブックになり、映画化もされて世界中で公開されました。

そんな輝かしい実績や作品の数々の中で、もしかしたら今回ご紹介している「ジミーのムーンパイアドベンチャー」はマイナーな作品になるかもしれません。しかしながら、ムーンパイとエンゼルパイとチョコパイのつながりを感じてしまったあなたにとっては、きっとトニー・ディテルリッジさんの作品を読むきっかけとして、最高の一冊になることでしょう。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

翻訳者の「安藤 哲也」さんは、東京は池袋のご出身。

翻訳を専門にされているかたではありませんが、絵本の翻訳にこの様なかたが携わって下さっていることは、とても有意義であると思える人物です。

私にとって「ジミーのムーンパイアドベンチャーの翻訳者」というだけで、十分に尊敬すべき肩書なのですが、安藤さんのオフィシャルサイトでプロフィールを拝見させて頂きますと、

- (株)バックボーン・フューチャー 代表取締役

- ライフシフト・ジャパン株式会社 代表取締役

- NPO法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー

- NPO法人タイガーマスク基金 代表

- にっぽん子育て応援団 団長

などなど、あまりにもパワフルな肩書きが並んでおり、加えて「絵本ナビ」の取締役にも名を連ねています。また、子育てや絵本に関する著書も多く、まさに「パパ・ママ・子供のミカタ」といえる存在であります。

そして何より、3児の父!とても魅力的で心強い翻訳者さんであります。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

さて、絵本翻訳の素人である私が、絵本を翻訳するために必要なことを考えて見た時に、「この作業は誰が担当しているのかな?」と疑問に感じる部分があります。

それが、「絵」の中に描かれている文字や文章をどう訳すか。また、訳さないか。訳す場合にどのようなバランス・デザインで「絵」の中に描きこむのか?この部分です。

そしておそらく、この部分に尽力されたのが、日本語版作画協力者である「小宮 奈生」さん。

先ほどお話しした「献辞」が、まさにその一部分になりますが、英語で絵の中に描かれた献辞を、日本語で描いてもらう事で、子供たちや私のように英語の苦手な人に、意味と魅力が伝わります。

また逆に、作中に出てくるムーンパイの絵に描かれている文字は英語のままです。このおかげで、やはり海外の作品を読む魅力も増します。

どちらかといえば、作画協力者は裏方・縁の下の力持ち的なポジションかもしれませんが、絵本を翻訳する為には、無くてはならない存在です。

ちなみに小宮さんは、「バムとケロ」シリーズの英語版作画協力者でもあります。おそらく知る人ぞ知る、作画協力の達人であると推理しています。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

海外の絵本を翻訳して出版するのは、もしかしたら日本の作家さんの絵本を出版するよりも、大変なことなのかもしれません。おそらく、より多くの裏方の皆さんの大変な労力と協力、そして理解が無ければ進まないことだから。

そして、なぜ大変なのに翻訳するのか?おそらく、そこには「この絵本を日本に紹介したい・届けたい!」という情熱が詰まっていると感じます。

トニー・ディテルリッジさんの「ジミーのムーンパイアドベンチャー」日本語版も、安藤さんの翻訳、小宮さんの作画協力を中心に、多くの関係者の気持ちがこもった絵本である、と確信しています。

まとめ

「家に欲しい絵本」企画の第10回目は「ジミーのムーンパイ・アドベンチャー」を、ご紹介させて頂きましたがいかがだったでしょうか?

正直この絵本はそれほど有名な一冊ではないかもしれません。たとえば、私を含めて皆さん大好きな絵本「はらぺこあおむし」や、お話しとして誰もが知っている「おおきなかぶ」や「三匹のこぶた」と比べてしまうと、知っている人は少ないことでしょう。

しかし、だからこその魅力があります。

先に挙げた3つのお話しは、海外で生まれたお話しでありながら、日本の文化の中に完全に溶け込んでいるお話し達です。それに対して、「ジミーのムーンパイアドベンチャー」は、そのストーリーも絵も、まだ日本に溶け込んでいないお話しでありながら、日本人の大好きなお菓子とのつながりもあるという、非常に「稀有な絵本」であると思います。

海外の絵本作家さんの絵本を、まだ持っていない人にこそおすすめしたい一冊。そして、他の人とかぶらない絵本をプレゼントしたいと考えているかたにもおすすめです。

実は、我が家にあるジミーのムーンパイアドベンチャーも、子供たちの叔父からプレゼントで頂いた一冊。子供たち3人にとって、かけがえのない絵本となっております。

(試し読みをしてみたいかたは、下の画像から絵本ナビへどうぞ。)

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

それでは最後に、ジミーのムーンパイアドベンチャーの魅力を、クイズにしてもう一つだけ、、、

作中に出てくるムーンパイは、「チャタヌーガ・ベイカリー」製では無いと思われます。絵本を開いて最初の絵がムーンパイなのですが、そこには

❝ Made from the ◯◯◯◯! ❞

と描かれています。

さて、この「◯◯◯◯」に入る、アルファベット4文字はなんでしょうか?

(ヒント:とても夢のある言葉が完成します)

答えは、ぜひお子様と絵本を読んで確認してみて下さい。

…と、言いつつバレバレですかね(汗)。

ここまでお読み頂きありがとうございました。皆さんの絵本選びの参考になりましたら幸いです。

さて次回は、私の苦手なジャンルの「これはどの順番で読めばいいんだ~?」という絵本から、子供たちが間違いなくおおよろこびする作品を、ご紹介してみたいと思います。

以上、kurumaがお伝えしました。