新潟の枝豆が美味しいらしい ~うわさは本当だった!~

「新潟の枝豆は美味しい」「新潟は知る人ぞ知る枝豆王国」

そんな情報を頂いた、食いしん坊の私が「新潟産の枝豆」を食べられなかった悔しさをぶつけた調査を、前回の記事でお伝え致しました。

(前回記事はコチラ:新潟の枝豆が美味しいらしい ~なぜ入手が難しいのか?~)

調査の結果、新潟は「枝豆王国」と呼ぶに相応しい県であると、私は確信しました。

そして、ついに「新潟産の枝豆」を食べることが出来ました!

今回は、ようやく食べられた枝豆の感想をお届け致します。

先に少しだけ結論をお伝えしますと、美味しかった!!うわさは本当でした。

しかし、枝豆は基本的に美味しい食べ物ですよね?そこで、今回は新潟産の枝豆に強力なライバルを用意して、3種類を食べ比べてみました。

果たして、新潟産の枝豆は他の枝豆と比べても、美味しいと言えるのでしょうか?

それでは、目次に続きましてまずはとにかく、新潟産の枝豆の美味しさを伝えるべく、調理の様子と味の感想を。

その後に、ライバルのご紹介と比較結果をお届け致します。

それではしばしお付き合い下さい。

注:本来であれば、同一の日時で味を比べるべきでありましたが、一度に食べてしまうともったいないので、日をずらしての比較です。食いしん坊の為、ご容赦ください。

目次

1、新潟産枝豆の紹介と調理

2、新潟産枝豆の感想

3、ライバル紹介

4、3種類比較

5、まさかの延長戦

6、まとめ

1、新潟産枝豆の紹介と調理

今回、入手できましたのは『新潟あま茶豆』になります。

まず、手にとった瞬間からずっしりと重みを感じました。期待が高まります。

それでは、調理。

といっても茹でるだけですが、各ご家庭で微妙に違いがあるかと思います。今回は、こんな感じで調理させて頂きました。

■まずは、ヘタをカットして洗います。うぶ毛が残っているとイヤなので結構ガシガシいきました。

■次に塩もみ。洗った枝豆を軽く水切りしてから、ボウルへ戻し、大さじ1杯くらいの塩をふります。そして、手でガシガシ。

塩もみがおわったら、いよいよ茹でていきます。

水は1ℓくらいを鍋にかけ、沸騰してから塩を大さじ1杯。そこへ、塩もみした枝豆を投入。

■お湯の温度が下がり過ぎない様に、最初は強火で。温度が安定してきたら、中火でグツグツ。

この時点で、枝豆の濃厚な匂いが凄い!

(ハヤクタベタイ…)

茹で時間は大体5分くらいでした。なるべく完璧を目指したいので、4分くらいから熱いのを我慢しつつ茹で加減をチェック。決してつまみ食いではありません!

■茹で加減がOKとなったら、すぐにザルにあけて完成です。

さあ!熱々のまま、いざ実食です!!

2、新潟産枝豆の感想

今回は、私と妻にくわえて、娘(小6)と息子(小3)で頂きました。それでは感想です。

まずは、茹でている時にもお伝えしましたが、とにかくまず匂いが強いのが特徴。もちろん、イヤな匂いではなく枝豆の濃厚な美味しそうな匂いです。

手に取ると枝豆のぷっくらした感じがたまりません。

そして、ぷっくらとした部分を押し込み、枝豆を口の中へ…

美味しい!!!

もう4人とも、手が止まりません。

手で持った時にも感じたことですが、口の中に入れるとさらに枝豆の厚みが凄いことを実感します。一粒一粒がとにかく大きい。

そして、大きく厚いのにもかかわらず、ふっくらしているのも特徴です。

基本的に、通常よりも大きく育ち過ぎた野菜は、キュウリなら固く、ナスならすかすかした感じになり、良い印象はありません。しかし、この枝豆は育ち過ぎてこの大きさな訳ではなく、適切な育ち具合にしてこの厚みなのでしょう。芯の固さも表面の固さもありません。

お味の方は、甘みもあり、豆の味がしっかりと味わえて濃厚。

娘は「とうもろこし」みたいと表現しておりました。

最後のひとつは、娘がGET。

おおよそですが、茹で上がりからここまで、10分程度。250gがあっという間に無くなりました。

ちなみに我が家には実はもう一人子供がいます。長男(高3)なのですが、彼の分を残すのを忘れて完食してしまいました。。。

4人共に大満足。間違いなく、今まで食べた枝豆の中で一番美味しいとの意見で一致致しました。

3、ライバル紹介

さて、ここまで新潟産の枝豆を満喫した訳ですから、これで満足すれば良いものを、比べてみたくなるのもまた人情!?あなたも気になりますよね?

ではライバル紹介。

■山形県は庄内地方の鶴岡市鶴岡地域産『だだちゃ豆』

さて、思い出して下さい。新潟は枝豆の作付面積で全国1位。では2位は?

そう、山形県なのです。

それではおなじみ(?)、一番信頼出来るであろう情報源を求めて、山形県のHPをチェック。すると今回もありましたよ!良い情報が。

山形には伝統野菜が150種類もあると言われております。その中の一つ「だだちゃ豆」。殿様のだだちゃ豆とも呼ばれています。では、その由来を引用でご紹介。

昔、むかし、城下町鶴岡が庄内藩と呼ばれていた頃、たいそう枝豆の好きなお殿様がいました。毎日、毎日、枝豆を持ち寄らせては「今日はどこの“だだちゃ”の枝豆か?」と尋ねたそうです。

https://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020026/mailmag/special/vegetable/syounai2.html

「だだちゃ」とは庄内地方の方言で「お父さん」のことを言います。枝豆好きの殿様の逸話から、いつしかこの地区で採れる枝豆は「だだちゃ豆」と呼ばれるようになったそうです。

殿様に限らず、鶴岡の人は毎日だだちゃ豆をどんぶり一つ平らげるとか…。

新潟の枝豆は美味しすぎて、新潟の人が食べてしまう。

そして、だだちゃ豆は殿様と鶴岡の人たちで食べつくされそうな勢い。

しかも、鶴岡市鶴岡地域限定で、農家さんが江戸時代から大切に種を守って育てられ今に至るそうです。栽培方法のこだわりも凄く、まさにライバルにふさわしい逸品!

(画像に枝豆が写っておらず、申し訳ありません。撮る前に食べちゃいました💦)

■地元産の朝採り『おばあちゃんの枝豆』

さて、この2種類の素晴らしい枝豆に、違う角度からのライバルをぶつけるとなると…どうしたものか悩みました。と、書きたいところでしたが、実は比較対象と最初から決めていたのが、こちら『おばあちゃんの枝豆』。

じつは枝豆は「朝採り」よりも「夕採り」の方が良いという説もあるのですが、採れたてが美味しいことは間違いありません。

そこで、我が家の隣にある実家から枝豆を頂き、畑から抜いてすぐに調理。まさに新鮮な枝豆。こちらを最後のライバルとさせて頂きました。

ちなみに品種は「忘れた」との残念なコメントが、生産者様よりございました。。。

注:収穫の関係で、こちらの実食が一番先になってしまいました。

4、3種類比較

さあ、いよいよ3種類の比較です。

が、ここで思わぬアクシデントが。

今回の比較は、日をまたいでの比較となってしまいましたが、茹で方・調理方法はそろえるつもりでおりました。

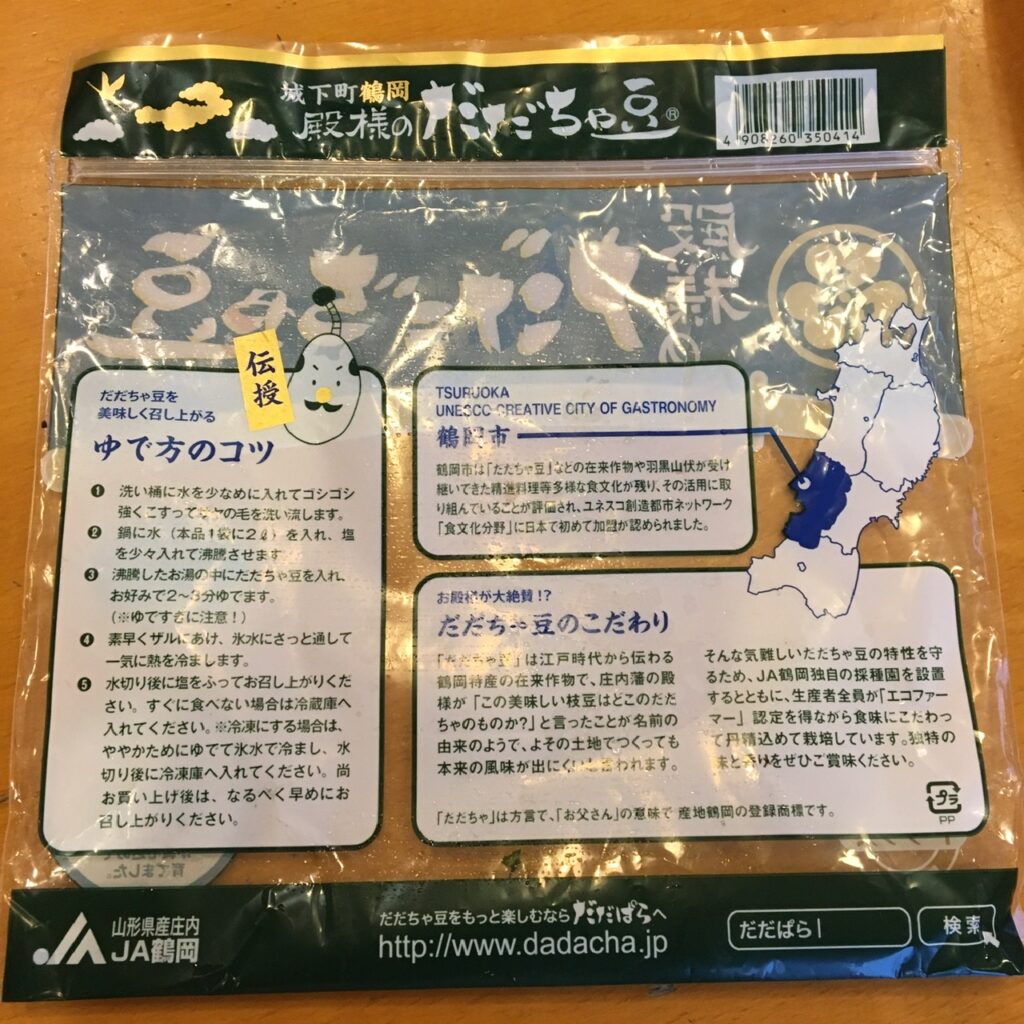

しかし、「だだちゃ豆」の袋の裏面に記載されていた「ゆで方のコツ」には、「氷水にさっと通して一気に熱を冷ます」とあり、茹でる時の塩も少な目の塩もみ無し。そして、冷ました枝豆に塩をふって食べるスタイル。

悩みましたが、一番美味しいと思われる状態で比較してこそと考え、だだちゃ豆は記載通りの茹で方・塩加減で調理しました。

この為、新潟産の枝豆とおばあちゃんの枝豆が同一の調理方法。だだちゃ豆は殿様に伝授して頂いた方法と、分かれてしまいました。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

■『だだちゃ豆』インプレッション

手に持った感じでは、新潟あま茶豆と比べると豆が少し小振りというか厚みが薄めな感触。

茹でるとこちらもしっかりと枝豆の良い匂いがしますが、新潟産と比べると少し弱めな印象。

茹で上がりを一気に氷水で冷やして、すぐに水切り。塩をふっていただきます。今回も例の4人で実食です。

さて、お味は…

お、美味しい!

そう、さすがは殿様のだだちゃ豆。

新潟産の枝豆と比較しますと、あっさり目・さわやか目です。そして口にいれた感じも、少し小粒で厚みも薄め。しかしながら、枝豆の味もしっかり。甘みもあります。

また、冷やしてあるために、匂いは少な目です。

ちなみに息子(小3)はかなりの猫舌。このため、だだちゃ豆の方が食べやすいらしく、かなりのハイペースです。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

■『おばあちゃんの枝豆』インプレッション

手に持った感じでは、3つの中で一番軽く感じました。また、どうしても大きさにバラつきがあります。と言いますか、小さいものを採らなければ良いのかもしれませんが、モッタイナイので、食べられそうなものは全て食べます(笑)。

茹でている時の匂いはこちらも良い匂い。だだちゃ豆と同じくらいのイメージです。つまり茹でている時の匂いは、新潟産が一番強く感じられました。

さてお味は…

美味しい!!

雰囲気的にだだちゃ豆に近い感じがしますが、調理方法がちがう為にこちらの方が、ふっくらです。比較するとだだちゃ豆の方がシャープな感じ。

正直、食べる前はそれほど期待していなかったのですが、かなり美味しい。ノーブランドでもやはり採れたては格別と言えます。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

さて、比較結果を発表といきたかったのですが、どうしても気になる点が。。。

そうやはり調理方法に差があり過ぎると感じました。

また、だだちゃ豆の「ゆで方のコツ」にはヘタを取る様には書いていなかったので、ヘタをそのままにしましたが、やはりヘタは取った方が良い。。。

という事で、延長戦に突入です。

つまり、だだちゃ豆の調理方法を他の2つと揃えて再度、比較してみたいと思います。

5、まさかの延長戦

さて、話が長くなってしまい恐縮ですが、もう少しです。

調理方法を他と揃えた、だだちゃ豆。やはり冷やした作り方と違い、食べる時の匂いも強くなりました。ただ、やはり新潟産の枝豆が匂いは強かった。

お味の方は…

冷やした時と比べて、ふっくらとしており、甘みはこちらの方が感じやすいと思います。そして、あっさり目・さわやか目な印象は変わりませんでした。

そして、完全に好みの問題ですが、皮に塩が付いていない方が、私は好きです。つまり、だだちゃ豆の印象がより良いものになりました。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

さて、最終結果の発表です。

予想以上に激しい戦いとなりましたが、今回の審査員4人。満場一致で…、

優勝は!

『新潟あま茶豆』!!

おめでとうございます!

優勝の一番の要因はやはり、

「豆の一粒一粒がとにかく大きく厚みが凄い」こと。

そして「甘みもあり、豆の味がしっかりと味わえて濃厚」。

それに加えて、我が家にとって新しい印象であったことが大きかった。つまり、『おばあちゃんの枝豆』と『だだちゃ豆』の雰囲気が似ている感じがした為に、より『新潟あま茶豆』の印象が際立ちました。

しかしもちろん、2位の『だだちゃ豆』も美味しかった。

わざわざ2種類の調理方法を試してしまいましたが、終わってみると、よりだだちゃ豆の良さを引き出している調理方法は、袋の裏面に記載され、殿様より伝授されし方法な気も致します。

つまり、好みの部分が大きく、あっさり・シャープな感じが良いかたは、だだちゃ豆の方がお好きだと思います。

そして今回は、茹でた枝豆を食べるという比較でしたが、他の調理方法で比較すると違う評価だったかもしれません。

実は、山形県のHPにはだだちゃ豆を使用した料理が紹介されておりました。

・だだちゃ豆ごはん

・だだちゃ豆のお味噌汁

・だだちゃ豆のがんも

どれも魅力的です。機会があればぜひ食べたいですよね。

また、3位の『おばあちゃんの枝豆』も大健闘。本当に品種が分からないのが残念でなりませんが、採れたては美味しいという事を再認識できました。

子供に対する食育という観点からすると、最高かもしれませんね。

6、まとめ

新潟の枝豆が美味しいらしい

~うわさは本当だった!~

と題して、新潟産の枝豆の美味しさと感想。さらに、ライバルを設定してのご紹介と比較結果をお届け致しました。

比較の結果に関しましては、あくまでも個人的な主観でありますので、他の方が評価すれば違う結果となったかもしれません。

特に山形の『だだちゃ豆』は「枝豆」「ブランド」で検索すれば、どのサイトでも上位に入る超一流の枝豆です。

しかし、私は新潟産の枝豆の方が美味しいと感じました。

さて、あなたはどう感じるのでしょうか?

ぜひ一度、新潟の枝豆を試してみることをおススメ致します。そして、比較するならば、是非、山形のだだちゃ豆と、さらに是非是非、地元産の枝豆を比較して頂きたい!

もちろん、自分の家で枝豆を作っているかたはそれが地元産。こちらは、朝採り・夕採りの比較も良いかもですね。枝豆の品種によって違いがありそうですが、夕採りの方が「香り」が良いらしい。ちなみにこの話は、農林水産省の食品総合研究所からの情報。

平成20 年度革新的農業技術習得支援事業

(革新的な新技術の習得)

大豆の高品質、安定生産・増収等のための

新技術

平成20年8月5日~7日独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

作物研究所

https://www.naro.affrc.go.jp/training/files/material2008-3.pdf

さて、ここまでお読み頂き、本当にありがとうございました。

お礼と言ってはなんですが、最後に美味しい枝豆についてもう一つだけ情報を。

今回、あらためて枝豆について調べた結果、どうやら枝豆は生鮮食品らしいのです。

どういうことか?

(1)採れたてがやはり美味しい

(2)残念ながら採ったまま放置すれば味は落ちてしまう

(3)茹でるまで「0℃」に近い保存状態が望ましい

つまり、やはり美味しい枝豆は、新潟や山形の人たちが、よ~く知っているのです。

ですから、われわれ一般人がより美味しい枝豆を食べようと思えば、注意点は2つ。

A:地元産を購入する場合は、納品日にこだわる。

(注:当日入荷が最高です。お店の人に聞けば教えてくれると思います。)

B:ポチる場合はクール便で発送してくれることを確認する。

(注:旬にご注意下さい!今年は残り数日かも!?)

ぜひこだわってみて下さい。

以上、kurumaがお伝え致しました。