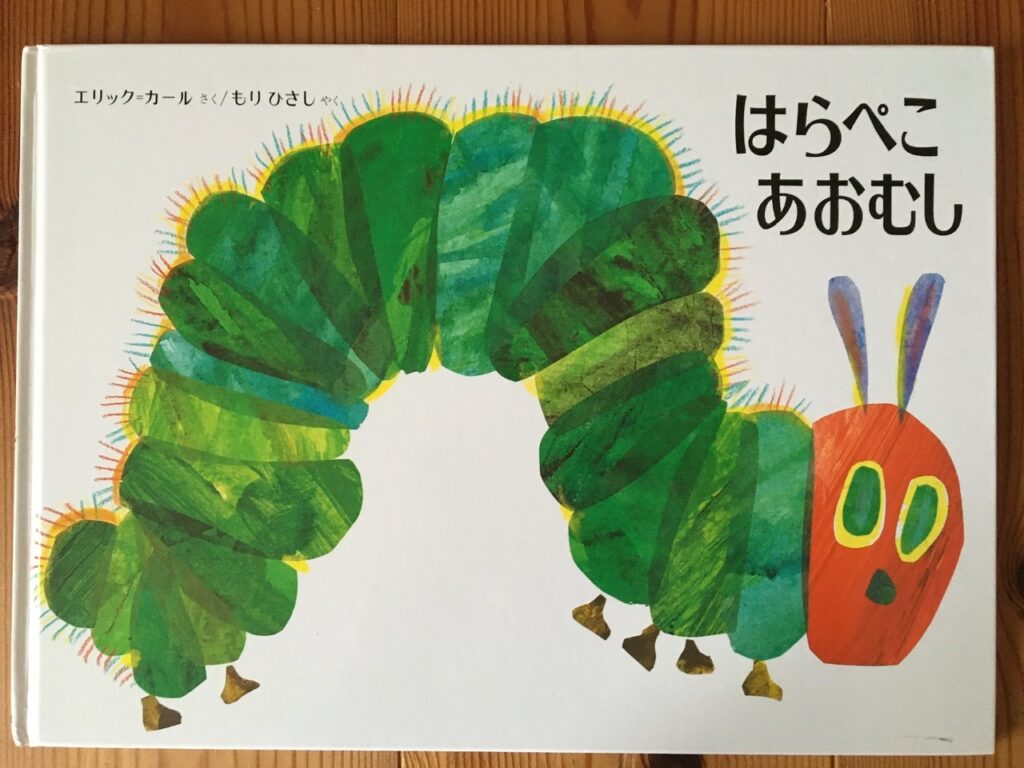

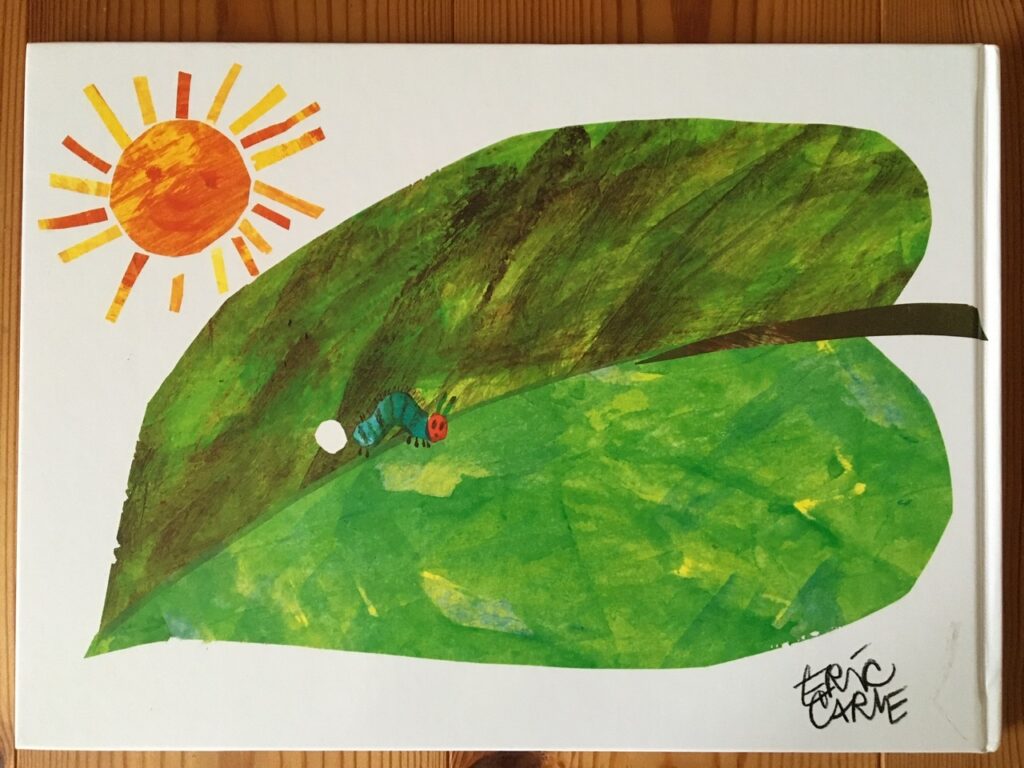

家に欲しい絵本⑨ ~はらぺこあおむし~

kurumaがお届けします、「家に欲しい絵本」企画の第9回目は「エリック・カール」さんの絵本、

★はらぺこ あおむし

をご紹介させて頂きます。

発行所は「偕成社」

訳者は「もり ひさし」さんです。

今回の「はらぺこあおむし」は、人気・知名度ともに抜群ですので、普通の紹介文ではなく、「なぜ日本でこれほどまでに愛されているのか?」を考えてみました。

ストーリー紹介に続き、発行部数と魅力について。そして、魅力の中にかくれている、日本で愛される3つの秘密をご紹介して、最後にまとめをお伝え致します。

まだ、「はらぺこあおむし」が家に無いかたと、「はらぺこあおむし」が大好きなかたに、ぜひ読んで頂きたい内容となっております。ちょっと長めの文章ですが、お付き合い下さい。

※2020/6/6

一番下になりますが、追加情報をUPしました。「はらぺこあおむしカフェ」ご存知ですか?

ストーリー

この えほんを

いもうとの クリスタに

「おや、はっぱの うえに

ちっちゃな たまご。」

おつきさまが、そらから

みて いいました。

日曜日の朝に、たまごからちっぽけなあおむしが産まれます。あおむしはお腹がぺっこぺこ。食べるものを探し始めました。

そして、月曜日。りんごを一つ見つけて食べます。が、まだお腹はぺっこぺこ。

火曜日は、なしを二つ食べました。が、やっぱりお腹はぺっこぺこ。

水曜日には、すももを三つ食べました。が、それでもお腹はぺっこぺこ。

木曜日には、・・・!?

さてさて、はらぺこなあおむしは、木曜日に何をいくつ食べたのでしょう?金曜日は??土曜日は???いったいいつまで、はらぺこなままなのでしょうか?そして最後には!?

発行部数と魅力

「はらぺこあおむし」の原題は「The Very Hungry Caterpillar」。アメリカの絵本作家である「エリック・カール」さんがで1969年にアメリカで出版した絵本です。そして日本では1976年5月に「もり ひさし」さんの訳で、日本語版が刊行されました。

誕生から50年(2019年)の時点で、発行部数が世界で4800万部を超えており、63の言語に翻訳されている、超ベストセラー作品。世界中で愛されている絵本であります。

そして、もちろん日本でも大人気。発行部数は420万部を超えております。世界での発行部数が4800万部ですから、1割近くが日本での発行部数ですね。さらに凄いことに、はらぺこあおむしには、「ボードブック版」(小さく丈夫に作られているタイプ)もあるのですが、こちらの発行部数が273万部ですから、合計で693万部!

この数字は実に凄い数字でして、日本で一番発行部数が多いとされている絵本は、

「いない いない ばあ」

文「松谷 みよ子」さん

絵「瀬川 康男」さん

出版社「童心社」

初版「1967年4月15日」

なのですが、こちらが682万部。

そう、アメリカ生まれの「はらぺこあおむし」は、日本を代表する絵本と肩を並べるほどに、日本になじみ、愛されている絵本なのです。

はらぺこあおむしは、なぜこれほどまでに日本で愛されているのでしょうか?

まずは、はらぺこあおむしの魅力を考えてみますと、

1、しかけ絵本としての楽しさ

(製本の美しさと丈夫さ)

2、カラフルで独創的なコラージュの技法による美しい絵と素敵なキャラクター

(日本に馴染み深いもう一人の海外作家との関係性)

3、シンプルで分かりやすく、数や曜日の勉強にもなってしまうストーリー

(日本語で違和感なく読める秀逸な翻訳)

以上の3つが大きな魅力としてあげられます。しかも、この3つの魅力が、効果的にそれぞれを引きたてあっており、非常によく考えられたコンセプトであると思います。

そして、この3つの魅力の中には、日本で愛されるべくして愛される、3つの秘密(かっこの中)がかくれていると思います。それでは、次章から3つの秘密について説明していきます。

1、しかけ絵本としての楽しさ

ではまず、しかけ絵本としての楽しさにかくれている、日本で愛される秘密「製本の美しさと丈夫さ」について。

実は、「はらぺこあおむし」を出版しようとしていた当時、特殊なページサイズや穴あけ加工といったデザインがむずかしく、アメリカでは制作コストとの折り合いがつきませんでした。そこで登場するのが、何と日本の「偕成社」さんです。当時の社長であった「今村 廣」さんが、印刷・製本の手配を全て引き受けて、無事に刊行されました。そう、「はらぺこあおむし」の印刷・製本は日本でスタートしており、日本の技術なくしては、この絵本が世に出なかったかもしれないのです。

エリック・カールさんの素晴らしいアイディアを見事に形にした、この「印刷・製本技術」は凄いと思います。可能であれば、ぜひ改めて手に取って見て頂きたいのですが、穴のキレイさ、穴の位置の正確さ、サイズの違うページでも見事にキレイに製本する技術。また、本を閉じた状態も、全く違和感のない仕上がりです。

実は私は以前に、田舎の小さな印刷工場で働いた経験があり、絵本は作ったことはありませんが、折り込みチラシや学校の文集などの印刷をしたり、紙を切ったりしていました。素人に毛が生えた程度の経験かもしれませんが、それでも印刷業にたずさわっていた私からしますと、シンプルで丈夫で美しく、そしてなにより「楽しさ」が伝わるその「印刷・製本技術」の高さにほれぼれします。

ちなみに我が家にあります、はらぺこあおむしの印刷は「小宮山印刷」さんで、製本が「大村製本」さん。ミニ版の方は、印刷が「大日本印刷」さんで、製本が「東京美術紙工」さん(東京美術紙工業組合さん?)でした。

※はらぺこあおむしアメリカ版の記念すべき、初版を印刷・製本された会社は、どこの会社なのかは分かりませんでした。勉強不足ですみません。。。気になります。。。どなたか、ご存じのかたがいらっしゃいましたら、ぜひご教授下さい。

はらぺこあおむしの、しかけ絵本としての楽しさにかくれている、日本で愛される秘密とは、印刷・製本が日本でスタートした為、「日本人の感性に合ったしかけ絵本の作り」になっているということです。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

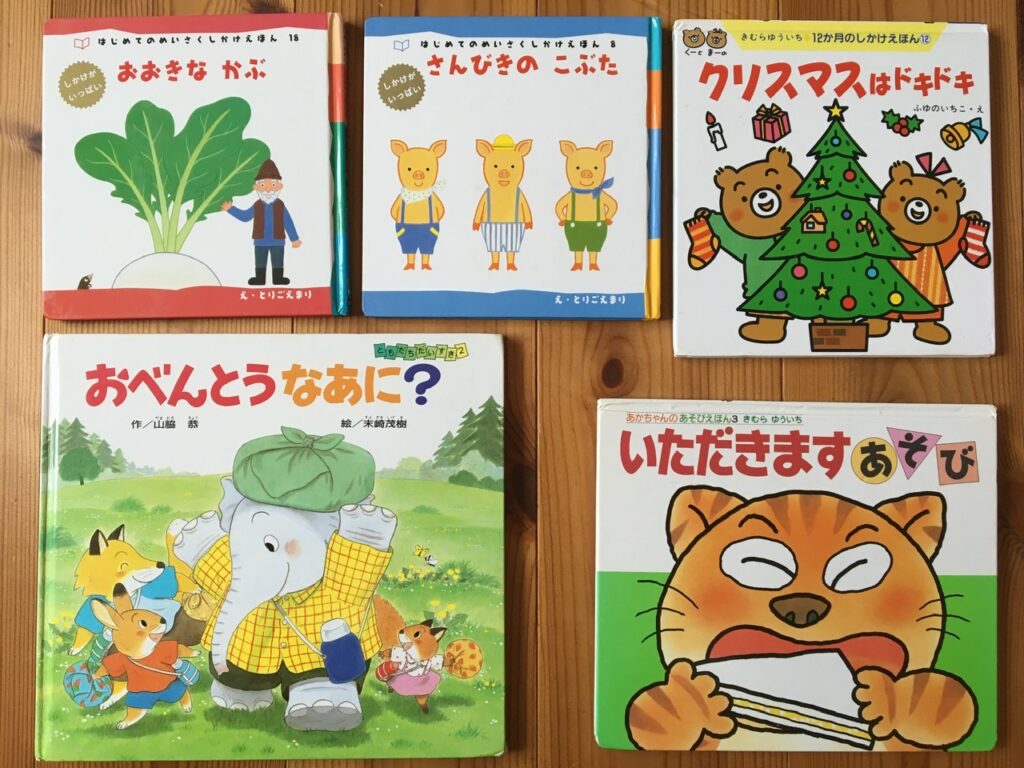

ちなみに大村製本さんは、しかけ絵本を多く手掛けられている会社という印象があります。我が家でざっと探しただけでも、大村製本さんによるしかけ絵本がこんなに(↓)ありました。今後も素晴らしい絵本作り・製本を、続けて頂きたいと思います。

2、カラフルで独創的なコラージュの技法による美しい絵と素敵なキャラクター

エリック=カールさんの絵の最大の特徴である、コラージュを使う独自の制作技法。ここにも日本で愛される理由が隠れていると思います。「日本に馴染み深いもう一人の海外作家との関係性」について。

ちなみに「コラージュ」とは、フランス語の「糊付け」が語源の、絵画の技法のひとつで、色々な素材、新聞や色紙、布、金属、などなど、絵具以外のものを、絵画と組み合わせる技法です。

カールさんは、透け感のある薄紙に、アクリル絵の具で色を塗り、下絵と一緒に形をくりぬき、色を重ねたり、、、と、コラージュで作品を作り、クレヨンや色鉛筆でタッチを加え、絵を完成へと進めていくそうです。

「絵本の魔術師」とも称されるほど、独自の技法と色鮮やかな色彩感覚。皆さん大好きですよね?私も大好きです。しかし、今でこそ日本中の誰もが知っている絵本であり、おなじみの「美しい絵」でありますが、発行当初の日本ではどう感じられたのでしょうか?

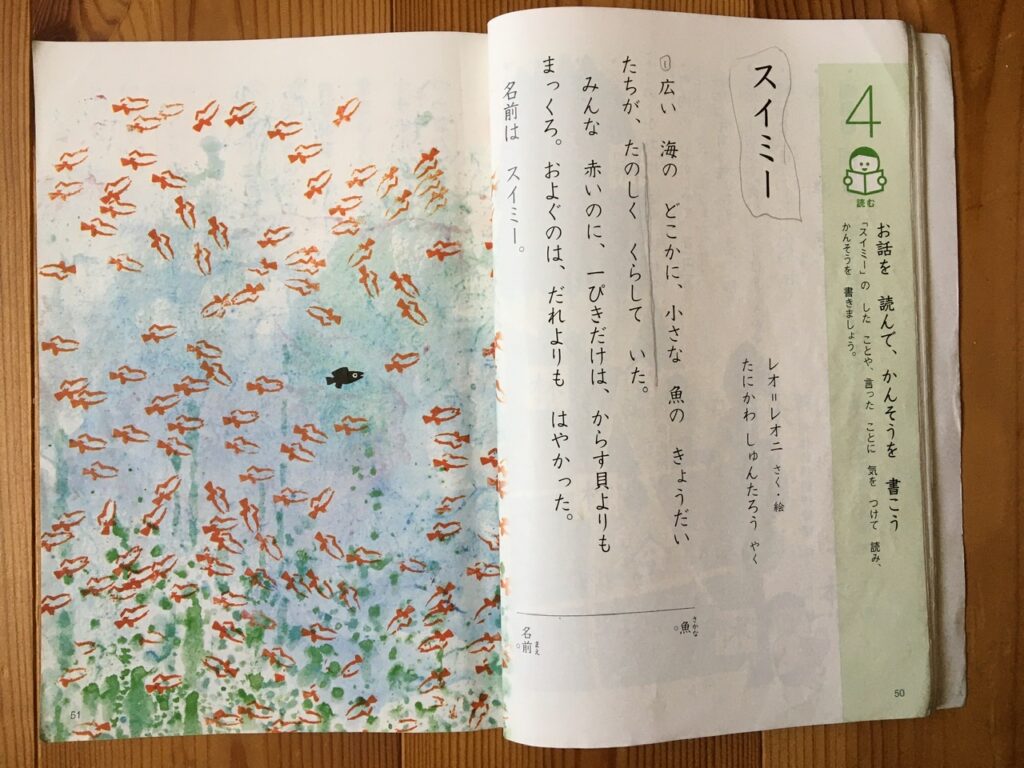

さて、私は日本に馴染みのある海外の絵本の一つで、エリック=カールさんの絵の世界観と似ていて、かつ独特な世界観の絵で描かれている、別の魅力的なお話しがあると思います。。。そう、ピンと来たかたもいらっしゃると思いますが、小学校の国語の教科書(光村図書・二年・上)出てくる「スイミー」です。

作者は「レオ=レオニ」さん。スイミーは1963年に出版されており、日本語訳は「谷川 俊太郎」さん。国語の教科書には1977年から掲載されています。スイミーは版画の技法を使った絵が特徴的ですが、レオニさんもコラージュの技法も使う絵本作家であります。いかがでしょう?はらぺこあおむしとスイミー。絵の雰囲気がちょっと似ていると思いませんか?

そして、スイミーの作者であるレオ=レオニさんと、エリック=カールさんは、つながりがあるのです。カールさんはアメリカ生まれのドイツ育ち。ドイツからアメリカへ戻った22歳の時にレオニさん(当時41歳位)と出会い、レオニさんの紹介でニューヨーク・タイムズのグラッフィックデザイナーとして働き始め、その後「はらぺこあおむし」が生まれております。

カールさんは、偕成社のエリック=カール スペシャルサイトのQ&Aの中で「レオ=レオニさんとの思い出はありますか?」という問いに次のように答えています。

レオ・レオニは、私の人生の扉をあけてくれた人たちのうちの一人だよ。ドイツからアメリカにもどったばかりの22歳の私に、彼はとてもよくしてくれた。そのとき、私の所持金はたった40ドル。レオニは、ニューヨーク・タイムズ紙に就職する手助けをしてくれたよ。

彼の作品は、独特で独創的なスタイルと方法をとっている。私の作品とおなじように、コラージュの手法もつかっているよね。

初めてニューヨークに着いたとき、自分の作品集以外にはほとんどなにも持っていなかった私に、彼はやさしさとはげましをあたえてくれた。ほんとうにいい思い出だよ。

https://www.kaiseisha.co.jp/special/ericcarle/qa/

レオ=レオニさんと、エリック=カールさんの親交がうかがわれます。しかしながら、子弟関係ではなく、それぞれが独自の技法・世界観を確立された、少し年の離れた同世代の偉大な絵本作家のお二人といえます。

もちろん、お互いが影響・刺激を受けていた部分はあると思います。しかし、それ以上に、パブロ・ピカソやジュルジュ・ブラックといった、絵画でのコラージュ作品の画家・第一人者たちの影響を大きく受けていた為に、絵の技法や世界観に共通点が見えるのではないでしょうか?

そんなお二人の、はらぺこあおむしとスイミーが、日本で親しまれ始めた1970年代といえば、第二次ベビーブームの頃。つまり、第一次ベビーブームである、日本史上一番人口が多い親世代が、日本史上2番目に多い子供世代を育てていた時期と重なります。

この2つの作品・ふたりの作者の人気と知名度が抜群なのは、日本に紹介された時期と、日本のベビーブームと一致した側面もあると思います。

もちろん「はらぺこあおむし」と「スイミー」のどちらも素晴らしい絵本であり、それぞれ魅力的な絵・キャラクターであった為に人気が出て、今もなお愛され続けています。しかし、それが偶然なのか必然であったのか、同じ時期に「はらぺこあおむし」と「スイミー」が、多くの日本人に親しまれることにより、相乗効果で人気を後押ししたと、考えられるのではないでしょうか?

3、シンプルで分かりやすく、数や曜日の勉強にもなってしまうストーリー

それでは最後、ストーリーにかくれている、3つ目の秘密「日本語で違和感なく読める秀逸な翻訳」について。

「もり ひさし」さんの訳が、本当に素晴らしいと思うのです。私は残念ながら、英語が苦手です。そんな人間に翻訳の良し悪しが分かる訳も無いのですが、英語が苦手な人が読んでも、違和感なく楽しく読めることが重要と考えます。

その素晴らしい訳の一例をご紹介致します。

あおむしがりんごをひとつ見つけて食べたあとの一文

「But he was still hungry.」これを直訳しますと

「しかし、彼はまだ空腹でした。」になると思います。

これをもりさんは、

「まだ、おなかは ぺっこぺこ。」と訳をつけました。

そして、次のなしをふたつ食べたあとの原文は

「But he was still hungry.」ひとつめの後と同じ文章です。これに対しては、

「やっぱり おなかは ぺっこぺこ。」

3つめのすももを食べた後の原文もやはり

「But he was still hungry.」のままですが、もりさんの訳は、

「それでも おなかは ぺっこぺこ。」

いかがでしょうか?日本語の絵本として、また、エリック=カールさんの絵本の世界観として、ふさわしい素敵な「ことば」が書かれていると思います。

もともと、もりさんは歌人として創作の道に入られています。その後、小学校の先生をされている中で絵本との出会いがあったそうです。「歌集 月の谷」(角川書店)や、教育・子育て関係の本、絵本(文)、絵本・童話に関する本、など多数出版されております。そして、「こぐまちゃんえほん」シリーズの集団作成・こぐま社設立にも参加されています。

つまり、もともと語学(英語)の専門家ではなく、「創作・教育」を中心にご活躍されていた方だからこそ出来た、はらぺこあおむしの「訳」であります。そして、もりさんの素晴らしい「訳」が、日本における「はらぺこあおむし」の人気の理由。その大きな要因であります。

が、これは、全然、秘密ではありませんね(汗)。

まとめ

「家に欲しい絵本」企画の第9回目は「エリック・カール」さんの絵本、「はらぺこ あおむし」をお送りいたしました。今回は内容紹介よりも、人気の秘密を考えさせて頂きました。

その結果、ちょっと作者のエリック=カールさんのことを書いた分量が少なく恐縮ですが、ご容赦下さい(汗)。ちなみにカールさんは、日本のことをとても好きでいてくださり、来日回数も5回を数えます。はらぺこあおむしのみならず、多くの素敵な絵本・絵を創作して下さり、感謝致します。

また、結びの方で恐縮ですが、まだ「はらぺこあおむし」の出版が決まってなかったときに、ラフスケッチをたずさえて、日本まで来てくださった当時の編集者「アン・ベネデュース」さんの熱意。そして、そのラフスケッチを見て、アイディアを聞き、「出来る!」と判断された当時の偕成社社長の「今村 廣」さんの慧眼と、偕成社さんの熱意。印刷・製本を完璧にやり遂げた方々の技術と熱意。それぞれに、感謝と敬意を表します。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

では、「なぜ日本でこれほどまでに愛されているのか」の結論です。

大前提として、絵本自体が素晴らしいのですが、それにプラスして、3つの魅力に秘められた、国と言語の壁をこえた関係者の熱意と、海外から色々な良いものを受け入れてきた日本人の国民性であると思います。

私は以上のように考えましたが、皆さんはどうお考えでしょうか?一部分でも、ご納得頂けましたら幸いです。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

それでは最後に、英語版よりも日本語版が魅力的に思えてしまうポイントを一つ、、、

例の「りんごを ひとつ みつけて たべました。」の穴あきページですが、英語版は表側にしか文字がありません。つまり、りんごのページをめくってから「まだ、おなかは ぺっこぺこ。」が出てくるのは、日本語版でのお楽しみのようですよ!

ここまでお読み頂きありがとうございました。皆さんの絵本選びの参考に、また絵本の楽しみの一助になりましたら幸いです。

さて次回は、もう一冊、海外の絵本作家さんの作品を、ご紹介してみたいと思います。

以上、kurumaがお伝えしました。

追加情報 (2020/6/6)

「はらぺこあおむしカフェ」ってご存じですか?

こちら、東京の吉祥寺パルコにて、期間限定「2021/3/31」まででオープンしています。(ちなみに6/1から営業再開されたそうです)

私は最近まで知らなかったのですが、メニューを見てみますと、「絶対に子供がよろこぶメニュー」が並んでいました。と言いますか、親もよろこぶメニュー(笑)。特にさすがといいますか色使いがキレイで、見ているだけでも楽しくなります!

下にリンク先を貼っておきますので、興味のあるかたはどうぞ!

(ケーキはテイクアウトできるそうですよ)

「はらぺこあおむしカフェ」

私は家が遠い(200㎞Over)ので、今は行くのが難しいのですが、機会があれば行ってみたいと思います。(昔は三鷹とか西荻にいたから、近かったのになぁ~)

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

そして、今さらですが「はらぺこあおむし」ってグッズも人気が凄いんですね!

つい、メニューと一緒にグッズも見てしまいました(笑)。アマゾンと楽天で調べたら、果てしなくありました。もう子供が大きいのに、ついポチりたくなってしまった。アブナ(汗)。

こちらアマゾン↓

ポチってもOKな人がうらやましい。。。(笑)

以上、私(kuruma)の中では、最新の情報を追加させて頂きました。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

ちょっとつぶやきを…

私は19~24才位の間、飲食店(ホール)で働いていました。

(印刷会社に入る前のことになります。)

自分なりにですが、精一杯働きました。

お店で、お客様とスタッフと楽しく過ごした時間は、きつかったことも含めて、今でも忘れられない貴重な経験ばかりです。。。

今、多くの飲食店は大変な状況にあると思います。

軽々しく使ってよい言葉ではありませんが、それでも

『がんばってください!』

kuruma