家に欲しい(絵)本⑫ ~星の王子さま~ 読み聞かせの卒業に向けて

kurumaがお届けします

「家に欲しい(絵)本」企画の第12回目は

「星の王子さま」

をご紹介させて頂きます。

絵本の読み聞かせを何歳まで続けて、いつ終わりにするのか?

これは思いっきり子供次第なことではありますが、「この本読んで!」と子供が来てくれるうちは読み聞かせしてあげたいですよね?まあ、大変ですが。。。(汗)

ちなみに小学校の2年生くらいになりますと、かなり国語の授業での音読も増えてきます。以前に「はらぺこあおむし」のご紹介でお話しした「スイミー」を読むころですね。この年頃になってくると自分で本を読みたくなる子が多いかもしれません。

うちには子供が3人いますが、いつの間にか読み聞かせが終わっていたので、最後に読み聞かせをした絵本がどの絵本なのか全く分かりません(笑)。

しかし、いつか必ずやってくる読み聞かせの卒業。

絵本の読み聞かせは、とても大切で、とても大変だったと思います。そこで「大切な読み聞かせ」を卒業する前に、親子で思い出に残るような一冊を選んでみてはいかがでしょうか?

今回の「星の王子さま」は読み聞かせから卒業していく子供に向けて、そして読み聞かせを終えられるパパさん・ママさんに向けて、とびきりの一冊であります。

タイトルで「(絵)本」と表記させて頂いておりますが、いわゆる小説・文庫本のご紹介であり「絵本版」ではありません。ではなぜ(絵)本なのか?「星の王子さま」は絵本と呼ぶには文章が多く、小説と呼ぶには絵の重要度が高く、童話と呼ぶには対象年齢が微妙な本だと思うからです。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

星の王子さまの作者はフランス人の飛行士であり、作家の「アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ」さん。

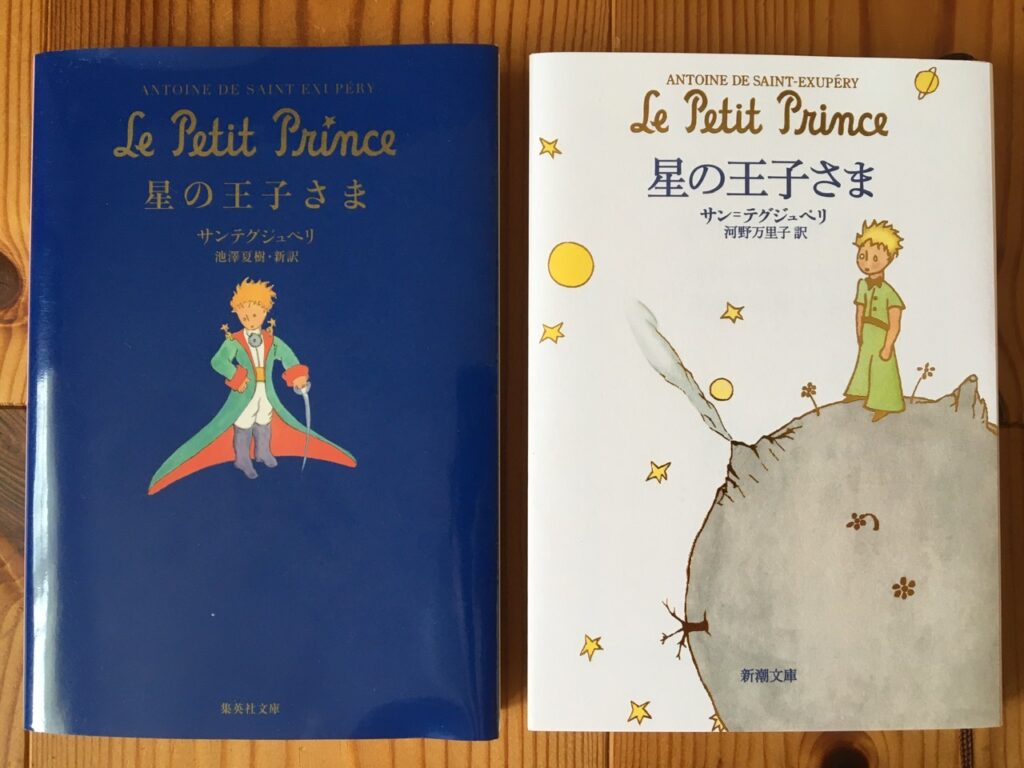

今回は「池澤 夏樹」さん翻訳の「集英社」版をメインでご紹介します。

また「河野 万里子」さん翻訳の「新潮社」版もご紹介しつつ、訳者と出版社の違いにも少しだけ触れさせて頂きます。

目次に続きまして、おすすめの理由からお話ししてまいります。

目次

1、おすすめの理由

2、ストーリー

3、見どころ・読みどころ

4、作者について

5、訳者と出版社について

6、まとめ

蛇足

1、おすすめの理由

「星の王子さま」…このタイトルを聞いたことが無いという人は圧倒的に少ないことでしょう。また、星の王子さまに出てくる言葉や文章は、名言集として発表されていたり、小説や漫画などにも使われており、目にする機会は多いと思います。

そして、この本は世界中で愛されており、300以上の国と地域の言語に翻訳され、発行部数は2億冊を超えていると言われています。さらに、いろいろなかたが、いろいろな解釈を発表されておりますので、関連の書籍や文章を含めますと、まさに星の数ほどの情報が溢れていると言えるかもしれません。

これらのことはすべて、「星の王子さま」が人気のある本であるという証明であり、素晴らしいことです。そして私も今まさに、おすすめの一冊としてご紹介しています。

しかしこれらの情報のせいで、「星の王子さま」を読んでいないのに、もう分かった気分になったり、読まず嫌いになっている人がいることも確かにあります。

実は私は星の王子さまが最初から好きだった訳ではありません。先にお話しした、「読んでもいないのに分かった気になって、読まず嫌いな人」とは、私のことでした(汗)。しかし、子供が出来て、ふと読んでみる気が起こり、繰り返し読むうちに、どんどんこの本が好きになってしまい、今ではこうしてブログで紹介するまでになってしまいました(笑)。

そんな私がこの本を読み聞かせにおすすめする一番の理由は、情報によって切り刻まれた「星の王子さま」ではなく、無傷で何色にも染まっていない「星の王子さま」を、子供に読んで欲しいと思うからです。

この本は決して分かりやすい本ではありませんが、むずかしい言葉はほとんど出てきません。

絵もとても魅力的ですが、読み聞かせするには多めな文章量です。

ちょっと切ない気持ちにもなるかもしれませんが、素敵な言葉と愛情を感じる文章に出会えます。

そして、もちろんこの本が気に入ればの話ですが、一生自分の手元に置いておきたいと思える本になれる一冊だということもおすすめの理由であります。

2、ストーリー

この本は献辞から、始まります。そして、本文が始まる前にまず、挿絵が描かれています。

(献辞とは→ジミーのムーンパイアドベンチャー記事をご覧ください)

6歳の時、原始林のことを書いた『ほんとうの物語』という本の中で、ぼくはすばらしい絵に出会った。それはボアという大きなヘビが動物を呑み込もうとしているところの絵だった。ここにあるのがそれの写しだ。

星の王子さま 集英社版 池澤夏樹 訳 より

まずは「ぼく」の話からはじまります。やがて「ぼく」は飛行機のパイロットになり、ある出来事がおこります。飛行機の故障により、サハラ砂漠に不時着したのです。人が住む場所からは1000マイルも離れた砂の上で一夜をすごし、「ぼく」は夜明けにおかしな声で目を覚まします。

「すみません、ヒツジの絵を描いて」

星の王子さま 集英社版 池澤夏樹 訳 より

「ぼく」は驚いてあたりを見回すと、とても不思議な子供が一人そこにいました。これが「ぼく」と「王子さま」との出会い。

お話しはゆっくりと進んでいきます。

本当のことを話せる相手に会わないまま、ずっとひとりで生きてきた「ぼく」と、地球とは別の小さな星から、いくつもの星を渡り地球にたどり着いた「王子さま」のお話しです。

さて、「ぼく」の飛行機は直るのでしょうか?なぜ、「王子さま」はヒツジの絵を描いて欲しかったのか?はたして、地球とは別の星での生活とは?そして何より、「ぼくと王子さま」の関係がどうなっていくのでしょうか!?

こころがあたたまるのに、ちょっとせつなく、こころがゆらされるファンタジー。

3、見どころ・読みどころ

★挿絵について

この本に描かれている挿絵(表紙の絵も)は、すべてサンテグジュペリさんご本人が描かれたものであります。

本を読んだことがなくても、見たことはあるかたも多いかもしれません。この絵のファンは世界中に多いことでしょう。この記事の最初にも2冊の表紙の写真を載せてありますが、いかがでしょうか?パッと見、「いいね!」となりますか?

もちろん好みの問題なのですが、最初、私は好きではありませんでした。私がこの絵を初めて見たのは小学生の頃。その時に感じたのは「もう少し上手く描けばいいのに」と、今では冷や汗どころか、汗がダクダク出てしまうような感想。しかも私は絵が苦手+下手。。。(お恥ずかしい)

しかし、この感想も実はそんなに的外れな感想ではなく、作中にこんなことが書かれています。

ここにあるのが、ずっと後になってぼくが描いた、彼のいちばんいい肖像だ。この絵は本人の魅力の一部しか伝えていないけれど、でもそれはぼくのせいではない。

星の王子さま 集英社版 池澤夏樹 訳 より

~中略~

ぼくは絵の練習をしてなかったから。

そして今では、私もこの挿絵の大ファンの1人。

私がこの挿絵を好きになった理由は、非常に簡単です。おそらく多くのかたがそうだと思いますが、文を読みながら挿絵を見ていくと、好きにならずにいられないのです。文章と挿絵のマッチングが素晴らしいために、読めば読むほど好きになってしまいます。

そんな挿絵のなかで、私のおすすめは「ぼく」が色鉛筆で初めて描き上げた絵である、「ぼくの作品第1号」です。

こちらはお話しの序盤に出てまいりますが、さて、皆さんの目にはどの様に映るのでしょうか?多くの大人には、「ぼく」が何を描いたか分からないらしいのです。私も分かりませんでした。しかし、繰り返し見ているうちに、「ぼく」の描いたものにしか見えなくなってきました(笑)。

表紙の絵を見て、「苦手かも?」と思ったかたはご安心ください。そんな理由で、読めば読むほど好きになれますし、「ぼくの作品第1号」は大人も子供も楽しめます!

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

★文章について

この本は理解するのが難しい本と言えます。しかし聞いたことがないような、難しい言葉や単語は使われていません。

ではなぜ理解するのが難しいのでしょうか?

理由の一つは、「詩的な要素が強いために、解釈の幅が広いから」だと思います。読む人によっていろいろな解釈があり、また同じ人が読んでも年齢や人生経験から感じ方が変わり、解釈が違ってくるかもしれません。

また、一部場面転換も唐突なところがありますし、そもそも王子さまが地球以外の星からきたと「ぼく」が理解したということを、読む人が知らないと(気付かないと)お話しの世界観が分かってきません。

そしておそらく、これらがわざと行われているから理解が難しいのだと思います。1回や2回読んだだけでは理解出来ず、大げさではなく一生付き合える本として書(描)かれていることが最大の理由でしょう。

しかしご安心下さい。この本の最大の魅力は解釈することではなく、素敵な言葉と愛情を感じる文章に出会えることだからです。

そう、読み聞かせにおいては解釈なんてものはそもそも必要なく、子供に新しい何かが伝えられたり、子供が新しい何かに興味を持てたら最高ですよね?

その点「星の王子さま」は抜群に優れており、ちょっと切ない部分も含めて、これから自分自身で本を選び、本を読んでいく子供たちに向けて、「新しい何か」のヒントがきっと伝わると思います。

それでは、見どころ・読みどころの最後は、作中の文章を少しだけ引用させて頂き終わりと致します。

ぼくはこの本をいいかげんに読んでほしくない。ぼくにとってこの思い出を書き記すのはずいぶん辛い悲しいことだった。ぼくの友だちが ~略

星の王子さま 集英社版 池澤夏樹 訳 より

4、作者について

★作者の「アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ」さんについて

誕生日は、1900年6月29日。フランスはリヨンの貴族の家に生まれました。

子供の頃から飛行機が大好きだったようで、12歳のときに始めて飛行機に乗っています。

その後も飛行機が好きで、飛行士の免許をとり、兵役で航空隊に入りパイロットに。除隊後には民間郵便航空のパイロットとしても活躍。また同時に作家としても活躍をしていきます。

代表的な小説であります「夜間飛行」(1931年)は、フランスの権威ある文学賞のひとつ、フェミナ賞を受賞しています。この頃に結婚もしています。

そして1935年には、フランス・ベトナム間の最短時間飛行記録に挑戦します。しかし、機体トラブルでサハラ砂漠に不時着。何とか生還を果たしますが、絶望的な状況だったようです。そして、この出来事が「星の王子さま」の元となっていることは間違いないでしょう。

その後、1940年にはアメリカへ亡命し、1943年に「星の王子さま」をアメリカで書きあげています。

その後、フランス空軍へ志願し(第二次世界大戦中)フランスに戻ります。そして、1944年7月31日にコルシカ島の基地から、飛行機で偵察に飛び立ちます。そして、、、そのまま帰ってくることはありませんでした。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

後日談となりますが、、、

サンテグジュペリさんは、地中海上空で消息を絶ち行方不明とされていました。しかし50年以上たってから地中海のマルセイユ沖で、サンテグジュペリさんのブレスレッドが、漁師さんの網にひっかかり発見されます。この後、飛行機の機体も確認され、2000年5月に世界中に報じられました。

サンテグジュペリさんの飛行機は、地中海に墜落していたのです。

そしてさらに、2008年になってからある証言が。。。

元ドイツ軍パイロットは1944年7月31日、地中海上空を飛行中に、あるフランス軍の飛行機を目撃して撃墜したそうです。この時、ドイツ軍パイロットは、フランス軍の飛行機のパイロットが誰なのか知りませんでした。

そう、このフランス軍の飛行機を操縦していたのが、サンテグジュペリさんだったことが、2008年ごろに分かったのです。

撃墜した相手を知ったパイロットのかたのコメントが以下になります。

「もし(その飛行機の操縦士が)サンテグジュペリだと知っていたら、絶対に撃たなかった。サンテグジュペリは好きな作家の一人だった」

https://www.afpbb.com/articles/-/2365924 AFP BB NEWS

5、訳者と出版社について

この本が日本語に翻訳されたのは、1953年。

「内藤 濯(ないとう あろう)」さんの翻訳で「岩波書店」から発行されました。

フランス語での原題は「Le Petit Prince」直訳すると「小さな王子さま」。そして英語版は「The Little Prince」であります。

このタイトルを内藤さんは「星の王子さま」と訳しました。素晴らしいタイトルですよね。

その後、2005年に翻訳出版権が切れると、多くの出版社から多くの新訳が発行されます。出版社・翻訳者の中にはタイトルを「小さな王子さま」などとされるケースもありましたが、多くが内藤さんの作られた「星の王子さま」を受け継ぎました。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

さて、多くの出版社から発行されている「星の王子さま」。選択肢が多いのは良いことですが、どの一冊を選べば良いのかも、悩ましいポイントです。

我が家には2冊文庫本があり、それぞれに魅力がありますので、2冊の違いを中心にご紹介させて頂きます。

★「池澤 夏樹」さん翻訳の「集英社」版について

この本は文庫本としては珍しく横書きで書かれております。この為、左とじになりますから、片手で本を持って読むときには、持ちづらいかもしれません。が、読み聞かせの場合は全く気にならないと思います。

表紙の絵はカラーとなっていますが、本文中の挿絵はすべて白黒です。

池澤さんの翻訳は、次にご紹介する河野さんの翻訳と比較すると、少し「切なさ」を強めに感じます。読みやすさで比較しますと、私は池澤さんの翻訳の方が読みやすく感じていますが、先に池澤さんの翻訳を読んでしまいましたので、その影響もあるかもしれません。

★「河野 万里子」さん翻訳の「新潮社」版について

こちらは縦書きで書かれておりますので、多くの文庫本と同じく、右とじとなります。横書きと縦書きを比べた時に、スマホなどで読むときは横書きの方が読みやすい人でも、文庫本は縦書きの方が読みやすい人も多いので、お好みですね。

表紙の絵はカラーで、本文中の挿絵にもカラーのものが多く使われています。(挿絵の全てがカラーではありません)

河野さんの翻訳は、先の池澤さんの翻訳と比較すると、少し「明るさ」を強めに感じます。もしかしたら、挿絵のカラーの影響もあるのかもしれませんが、より躍動感がある翻訳だと思います。

本来であれば、よりおすすめの一冊をご紹介するべきだと思いますが、どちらも魅力的なので2冊とものご紹介となってしまいました(汗)。お気に入りの一冊を決める、参考になりましたら幸いです。

(ちなみに、私はこの2冊のどちらも愛着が湧いており、手放せません。が、仮にどちらか一方の本しか読むことが出来ないとするならば、池澤さんの翻訳を選びます。理由は、この本には「キツネ」も登場するのですが、キツネの出てくるあたりの池澤さんの言葉や文章が、特に好きだからです。)

6、まとめ

家に欲しい(絵)本企画の第12回目は「星の王子さま」を、~読み聞かせの卒業に向けて~と題してお送り致しましたがいかがだったでしょうか?

おすすめの理由でも触れましたが、この本は世界中で、いろいろなかたが、いろいろな解釈を発表されております。そして中には、この本を否定的に解釈されているかたもいらっしゃいます。

そこでまず、読み聞かせの前にパパさん・ママさんがお読みになり、ご自分のお子様に読むに値する本なのか?今の成長の段階で読むべき本なのか?ご判断いただき、納得したうえで読み聞かせをして頂けたらと思います。

もちろん私は素晴らしい本であると考えており、自信を持っておすすめしていますし、自分の子供2人にも読み聞かせの卒業間近に、読み聞かせをしました。(長男には出来ませんでした。。。)

そしてこの本は、一晩で読み聞かせを終えられる量ではありません。じっくり、ゆっくりと日にちをかけて進めていくのがおすすめです。

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

それでは最後に「星の王子さま」の魅力をもう一つだけ。

この本は世界中で読まれています。特にフランスでは学校の教材にも使われていたり、フランス人の大半が子供の頃から読んでいる作品です。

もし、自分の子供が大きくなって海外で、特にフランスで過ごす時が来たら、また、日本の中でも海外のかたと仲良く話をする時が来た時に、「星の王子さま」が共通の話題になったら、、、と考えるとワクワク出来ます(笑)。

それでは、ここまでお読み頂きありがとうございました。皆さんのより良い本選びの参考になりましたら幸いです。

さて次回は、今までご紹介した絵本を一度まとめて、「絵本の選び方」をご提案してみたいと思います。

以上、kurumaがお伝えしました。

そろそろ読み聞かせの卒業かな!?というパパさん・ママさんに向けて✨

— kuruma📚 (@aakosodatesedai) July 22, 2020

「大切な読み聞かせ」を卒業する前に、親子で思い出に残るような一冊を、選んでみてはいかがでしょうか?

そこで「星の王子さま」💫

詳しくはブログをご覧下さい😄#子育て#読み聞かせ#ブログ書けhttps://t.co/mJhzmOlEcd

蛇足

記事の本文でも触れさせて頂きましたが、私は元々「星の王子さま」が好きではありませんでした。

小学生のころ、家にあった「星の王子さま」を、一目見てあまり好きになれずに、その本をパラパラとめくり、そっと閉じました。今ではその本は何処かに行ってしまいましたが、もう一度「星の王子さま」のページをめくるまでに、実に20年以上かかりました。

そして今では、大好きなのですが、きっと私のように読まずに嫌いになっている人はいるだろうなと考えていました。

そうなのです。実は私はこの本を紹介してみたくて、絵本の紹介ブログを書くようになったと言ってもよいほどです。

しかし、今回の記事は本当に時間がかかりました。書いては消し、書いては消し。。。

理由は明白で、星の王子さまに出てくる「素敵な言葉と、愛情を感じる文章」を出来る限り使うことなく、その魅力を伝えたいと思ったからです。

それは、想像以上に大変なことでした。

少しだけサンテグジュペリさんと池澤さんの真似をさせて頂くと、

『ここにある記事が、今わたしが書ける、この本のいちばんいい記事だ。この記事はこの本の魅力の一部しか伝えていないけれど。。。』

少しでもたくさん、あなたにこの本の魅力が届きますように。

kuruma